Демидовский помнит: герои вуза

Лев Андреевич Жаков |

Виктор Михайлович Горшенёв |

Михаил Семёнович Роговин |

|

|

|

|||

Мирра Александровна |

|

|

|

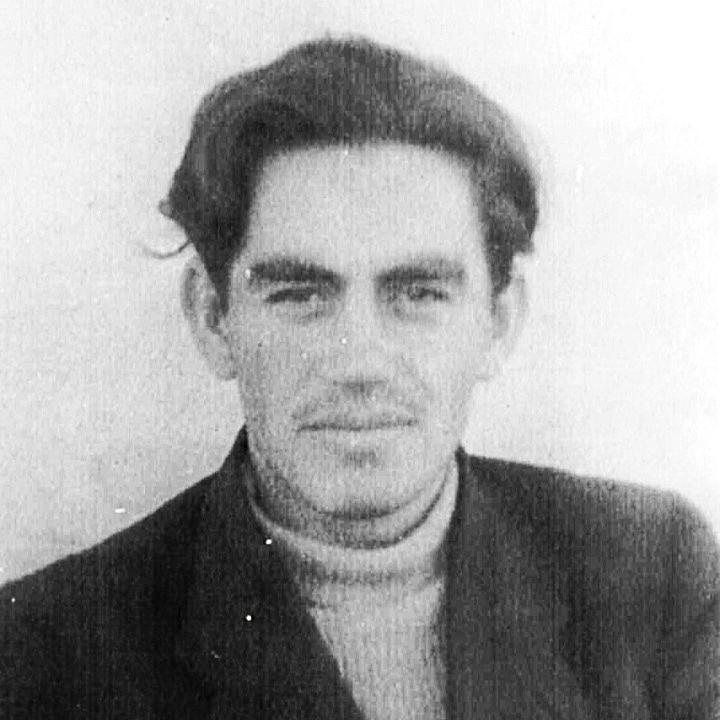

Лев Андреевич Жаков (1923–2005)

доктор биологических наук, профессор

Лев Андреевич десять лет руководил кафедрой зоологии и цитологии ЯрГУ, с 1970 по 1989 годы. Еще в далеком 1941 будущий ученый знал, к чему лежит у него душа и после окончания средней школы планировал поступать на биологический факультет Ленинградского государственного , но началась война.

Лев Андреевич сразу же вступил в ряды добровольцев Ленинградского народного ополчения. Под Лугой получил ранение средней тяжести и довольно быстро вернулся в строй, а под Волховом – ранение в голову, после чего год лечился в госпиталях.

В 1942 году Лев Андреевич стал наводчиком 76-миллиметрового противотанкового орудия, а затем два с половиной года провел в должности старшего сержанта и защищал железную дорогу на город Мурманск.

В апреле 1945 года его полк участвовал во взятии Кёнисберга, который сегодня нам более известен как Калининград.

За проявленную доблесть в боях и за службу Родине был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и юбилейными наградами.

Виктор Михайлович Горшенёв (1924 — 1993)

доктор юридических наук, декан факультета истории и права ЯрГУ, профессор

Виктор Михайлович Горшенёв родился 22 апреля 1924 года в городе Арске Татарской АССР. Война застала его в совсем юных летах: в грозном 1941 году, будучи ещё школьником, Виктор Михайлович ушёл добровольцем на фронт. По окончании военного училища служил политработником (4-й, 1-й Украинские фронты). Вплоть до победного 1945 года Виктор Михайлович в числе других защитников Отечества сражался с немецко-фашистскими захватчиками.

Виктор Михайлович Горшенёв родился 22 апреля 1924 года в городе Арске Татарской АССР. Война застала его в совсем юных летах: в грозном 1941 году, будучи ещё школьником, Виктор Михайлович ушёл добровольцем на фронт. По окончании военного училища служил политработником (4-й, 1-й Украинские фронты). Вплоть до победного 1945 года Виктор Михайлович в числе других защитников Отечества сражался с немецко-фашистскими захватчиками.

Виктор Михайлович, дважды раненый, горевший в танке, закалённый в Сталинградской битве солдат — вошёл в Берлин как заместитель командира батальона по политической части.

И после окончания войны Горшенёв не забывал о своём долге перед Отечеством: был старшим политруком политотдела дивизии в Выборге, с 1947 до 1949 годы нес службу в Германии. После тяжёлой и продолжительная болезни он был уволен в звании капитана запаса. Как участник Великой Отечественной войны Виктор Михайлович удостоен ордена Отечественной войны II степени и награждён пятью медалями.

Находясь в отставке, Виктор Михайлович в полной мере проявил себя в науке. В 1949 году он поступил в Казанский юридический институт, в 1951 году перевёлся в Московский юридический институт, где учился до окончания аспирантуры. После чего в 1956 году успешно защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.

Став кандидатом наук, Виктор Михайлович вернулся в Казань, где вёл активную преподавательскую деятельность, совмещая при этом её с исследованиями в области правоведения.

После Виктор Михайлович из Казани перебрался в Томск, оттуда – в Новосибирск. А в августе 1970 года переехал в Ярославль. В Ярославском государственном университете с 1971 года он возглавил первую правовую кафедру теории и истории государства и права факультета истории и права, и, кроме того, вёл курсы теории государства и права, советского государственного права, курс компаративистики и два спецкурса. В 1972 году Виктор Михайлович получил звание профессора, а в сентябре 1975 года стал деканом факультета истории и права и работал на этой должности до 1977 года.

Ярославская веха наукотворчества Горшенёва отличилась особой продуктивностью: под редакцией профессора издано множество сборников и работ. Одним из интересов Виктора Михайловича было всестороннее исследование комплекса проблем о природе и назначении процессуальной формы в праве. Учёного также занимали и другие актуальные проблемы теории права.

Завершил свой жизненный путь Виктор Михайлович Горшенёв в 1993 году в Харькове, куда учёного привела его научно-просветительская миссия ещё в 1977 году.

Виктор Михайлович Горшенёв был мудрым и чутким наставником, человеком не только незаурядного ума, но и организаторского таланта. Это отмечено в описании к подвигу, за который профессору была вручена медаль «За отвагу», и это запечатлено в памяти его учеников.

К началу страницы

Михаил Семенович Роговин (1921–1993)

доктор психологических наук, профессор

На фронт Михаил Семенович Роговин отправился в 1942 году – прямо со студенческой скамьи он был направлен на службу в танковые части.

Он прошел всю войну, принимал участие в боях под Москвой и Смоленском, в освобождении Венгрии и Чехословакии.

Армии будущий ученый отдал 14 лет своей жизни.

В войне против Японии был командиром танка. А после ранения перешел на должность инструктора и военного переводчика.

В мирное время Михаил Семенович окончил Военный институт иностранных языков, поступил в аспирантуру по психологии в Московский государственный институт иностранных языков. В 1956 году он защитил кандидатскую диссертацию «Проблема понимания».

В 1970-х и 1980-х гг. Михаил Семенович был профессором на факультете психологии ЯрГУ. В последние годы жизни заведовал кафедрой психологии в Московском государственном лингвистическом университете.

К началу страницы

Яков Порфирьевич Докучаев (1920–2017)

доктор технических наук, профессор

Начало войны Яков Порфирьевич встретил, учась в Казанском государственном университете. К тому времени он уже был на третьем курсе. В военное время юноша участвовал в боевых действиях на Калининском и Северо-западном фронтах в составе 3-й ударной армии как командир танка.

После войны в крупнейших вузах страны были укомплектованы профильные группы, в состав которых входили четверокурсники. Задачей этих студенческих коллективов было участие в Курчатовском проекте, занимавшимся созданием атомной бомбы.

В ноябре 1945 года Докучаев оказался в составе спецгруппы примерно из 30 человек. Он принимал участие в первом испытании атомного оружия, за что в январе 1950 года был удостоен ордена Ленина. Вручал заслуженную награду ученому, будущему завкафедрой общей и экспериментальной физики ЯрГУ лично Игорь Васильевич Курчатов.

В 1957 году Яков Порфирьевич защитил кандидатскую диссертацию по химическим наукам, в 1970 году ему была присвоена учёная степень доктора технических наук. С сентября 1975 году Яков Порфирьевич являлся заведующим кафедрой общей и экспериментальной физики Демидовского университета. В Ярославском вузе он проработал более 30 лет, а в 2007 году ушел на заслуженный отдых.

К началу страницыМирра Александровна Доброхотова(1919–2007)

кандидат физико-математических наук

Мирра Александровна родилась 10 июля 1919 года в Барнауле. Детство Мирры едва ли можно назвать беспечным: время перемен требовало частой смены места жительства. Девочке с семьёй пришлось пожить и в Барнауле, и в Минусинске, и в Омске, и в Красноярске. Школу Мирра Александровна окончила с медалью уже в Ростове-на-Дону у родственников.

Мирра Александровна родилась 10 июля 1919 года в Барнауле. Детство Мирры едва ли можно назвать беспечным: время перемен требовало частой смены места жительства. Девочке с семьёй пришлось пожить и в Барнауле, и в Минусинске, и в Омске, и в Красноярске. Школу Мирра Александровна окончила с медалью уже в Ростове-на-Дону у родственников.

В 1937 году Мирра Александровна поступила в МГУ на мехмат. Через несколько лет в жизни девушки образовалась новая и страшная "переменная": окончание университета совпало с началом Великой Отечественной войны. Вчерашним студентом также встретил наступление врага и муж Доброхотовой, выпускник химфака МГУ Гурвич Семён Маркович. Проводив супруга на фронт, Мирра Александровна выехала по распределению на завод в Краматорск (Донецкая область). Однако там в это время шла эвакуация вглубь страны, и начальник отдела кадров, подписав отказ от специалиста, посоветовал ей возвращаться в Москву.

Преодолев значительное расстояние по зоне боевых действий, с трудом, не без помощи военных, Мирра Александровна добралась до родительского дома во Владимирской области, где начала работать директором сельской школы. Каждый день шесть километров пешего маршрута до школы и столько же обратно: и зимой, и летом - таков был её педагогический подвиг.

Мирра Александровна вынесла все невзгоды военного времени с достоинством, с надеждой и ребёнком под сердцем, который появился на свет лишь за год до победы над фашистской Германией. Имела трудовые награды.

В послевоенное время Мирра Александровна стала трудиться уже на благо Ярославского края: сначала в Ярославском медицинском институте она преподавала физику, затем – на кафедре математического анализа Ярославского педагогического института.

В 1954 году она получила степень кандидата физико-математических наук, успешно защитив диссертацию в МГУ. Мирра Александровна плодотворно работала с аспирантами, помогая им раскрывать свой научный потенциал.

Просветительский запал ученого был поистине велик: она была также вовлечена и в разработку учебно-методических пособий. В соавторстве с доцентом кафедры математического анализа Сафоновым Алексеем Николаевичем создала методическое пособие «Функция, ее предел и производная», также подготовила и другие издания вместе с профессором кафедры геометрии Скопецом Залманом Алтеровичем.

Стоит упоминания работа ярославской страницы её трудовой биографии «Основы топологической теории динамический систем», вышедшая под эгидой издательства ЯрГУ.

В 1970 году по приглашению ректора Ярославского госуниверситета приступила к работе в должности доцента кафедры математики, а затем кафедры матанализа.

- Неформальным лидером женской части кафедры была Мирра Александровна Доброхотова. Она лелеяла и опекала начинающих в то время преподавателей: Татьяну Галиковну Бычкову, Ирину Васильевну Изотову, Ларису Александровну Зафиевскую, Наталью Львовну Майорову и Нину Васильевну Сенчакову, - отмечает профессор кафедры математического анализа ЯрГУ Владимир Климов.

Мирра Александровна проводила большую общественную работу: и как депутат райсовета, и как секретарь парторганизации факультета.

- Моя мама была очень хорошим человеком. У нас дома почти всегда кто-то жил из родственников, детей её друзей, знакомых. Она их обучала, помогала получить образование. Принципы были такие: если могу – то должна; кому-то хуже, чем нам, значит, надо помогать» - вспоминает дочь героини Татьяна Нечаенко.

Выражаем огромную благодарность за предоставленную информацию внучке Мирры Александровны Доброхотовой – Любови Нечаенко – и автору материала, студентке исторического факультета Елизавете Масленниковой.

Вениамин Иванович Андрианов (1923-1995)

преподаватель кафедры истории КПСС

Будущий историк родился в 1923 году неподалеку от станции Семибратово, где, учась в семилетней Исадской школе, пробыл всё своё детство.

Едва школьная пора сменилась студенческими буднями в Ростовском сельскохозяйственном техникуме, как в юность нашего героя в 1941 году врывается война. Но Вениамин Иванович проявил себя не по годам отважно: пройдя обучение в Рязанском артиллерийском училище, а затем в военной академии им. Ф. Э. Дзержинского в Алма-Ате, Андрианов откликается на зов Родины и уходит в качестве добровольца на фронт.

Воевал в составе 132-го отдельного миномётного полка, затем 29-й отдельной миномётной бригады на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии. На фронте занимал должности командира миномётной батареи, начальника штаба миномётного дивизиона. За проявленное в боях мужество 30 апреля 1943 года Вениамин Иванович был награждён орденом Красной Звезды.

После тяжёлого ранения в бою за Керчь у подножия горы Митридат несколько месяцев провёл в госпитале, откуда вышел на костылях. За тот бой получил орден Отечественной войны II степени. Сохранилось описание его подвига:

«Капитан Андрианов, работая начальником штаба дивизиона в боях с немецкими захватчиками на Керченском полуострове, проявил мужество и отвагу. В своей работе показал исключительную оперативность в управлении дивизионом в любых условиях боя. 22.01.44 г. при прорыве обороны противника в районе г. Керчь, благодаря умелой организации, дивизион, не отрываясь от боевых порядков нашей пехоты, в упор расстреливал отходящего врага. При этом огнем дивизиона уничтожено: пулеметов — 9; орудий ПТО — 2; блиндажей — 24; 81,4-мм минных батарей — 3; и до роты пехоты противника. Находясь непосредственно на наблюдательном пункте, тов. Андрианов в бою заменил раненого командира батареи и продолжал уничтожать врага. В боях за гор. Керчь 22.02.44 г. тов. Андрианов был тяжело ранен»

Сохранились фронтовые письма, в которых Вениамин Иванович делится переживаниями, болью, опасениями, сохраняя при этом надежду и храбрость:

«Завтра день моего рождения, исполняется 20 лет. Сегодня иду в бой. Бой будет сильный и ожесточенный. (Строчка вычеркнута военной цензурой.) В самые сильные бои я шел уверенно и без всякого страха, а сейчас... Ну, ничего, что бы ни случилось, помните, что 20 лет я прожил честно, а в беспрерывных боях доказал, что может сделать честный человек. И сейчас в бой иду членом ВКП (б), и звания этого не опозорю. Подвиги наши будут помнить, сейчас они кажутся обыкновенными, а потом будут об этом много писать. Если убьют, то не расстраивайтесь, за 8 месяцев боев я много наделал немцам, и они еще будут вспоминать, будут помнить, как мы отбрасывали их назад. Победа все равно будет наша. 18 марта 1943 г.»

После войны окончил Ярославский педагогический институт имени К.Д. Ушинского, вслед за тем - аспирантуру, затем долго преподавал в родном институте, преобразованном в университет, курс истории, защитил кандидатскую диссертацию, написал несколько книг об истории Ярославского края.

Он был беззаветно предан как гражданским, так и общечеловеческим ценностям:

«Вениамин Иванович собирал соседских детей и уводил их то в лес за ягодами, то на речку Устье рыбачить. А по дороге рассказывал о раскопках в окрестностях поселка, о любопытных захоронениях, о якобы спрятанных здесь кладах. Он был очень щедр на доброту и зажигательно оптимистичен. Всю жизнь всем помогал – матери, сестре, детям, племянникам, внукам. Поддерживал словом даже тогда, когда самому было нелегко воспринимать перемены в стране»

Вениамин Иванович Андрианов скончался в 1995 году, незадолго до 50-летия Победы.

Источники:

https://vk.com/wall-191745352_930

https://sudar-bm.narod.ru/main/page21_2_30.htm

К началу страницы

Петр Федорович Янкевич (1919-2008), заведующий кафедрой социально-политических теорий, профессор

Петр Федорович Янкевич родился 10 апреля 1919 года в селе Мелыни Псковской области. В предвоенные годы окончил педагогическое училище и работал учителем начальной школы. В сентябре 1939 года был призван в армию. В 1941 году его направили во Владивостокское военное училище, после окончания которого ему было присвоено звание лейтенанта.

Участвовал в боях против Японии, проявив мужество и героизм в сражениях с Квантунской армией. С 9 по 20 августа 1945 года под огнем противника организовывал работу штаба и провел огромную работу по созданию резервов, что способствовало успешному штурму Хутоуского укрепрайона. В период боев с 14 по 20 августа 1945 года лично руководил обороной основных огневых позиций, обеспечивая наступление подразделений батальона, чем содействовал успешному взятию Хутоуского укрепрайона.

За проявленный героизм он был награжден Орденом Красной Звезды, а также другими наградами: Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и еще десятью медалями.

После войны Петр Федорович занялся научной деятельностью. В 1968 году стал докторантом МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1970 году успешно защитил докторскую диссертацию, получив степень доктора исторических наук. В 1975 году переехал в Ярославль, где возглавил кафедру научного коммунизма в ЯрГУ, а также совет по защите кандидатских диссертаций. Благодаря его усилиям в 1991 году в ЯрГУ была открыта специальность «Политология» — одна из первых в России.

Петр Федорович — академик Международной академии информатизации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, член Российской ассоциации политической науки, профессор. Он стал основателем и первым заведующим кафедрой социально-политических теорий ЯрГУ. Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе 15 монографий. Под его руководством защитились более 100 кандидатов и 11 докторов наук.

Петра Федоровича не стало в июле 2008 года.

Петр Федорович умел вдохновлять и организовывать коллектив, привлекать коллег и учеников к решению сложных научных задач, щедро делился знаниями и идеями. Его ученики работают во всех регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Петр Федорович навсегда останется образцом мужества, трудолюбия и целеустремленности, а также идейным вдохновителем и профессиональным ориентиром для многих поколений учёных.

Благодарим за материал студентов исторического факультета ЯрГУ Степана Лебедева и Кирилла Хованова.

К началу страницыАлексей Михайлович Пономарев (1922-2002), декан факультета истории и права

Алексей Михайлович Пономарев родился 17 февраля 1922 года в семье рабочего-кузнеца, работавшего на лесопильных заводах в Царицыне. Когда речь заходила о детстве, то чаще всего Алексей Михайлович вспоминал огромные волжские разливы, степной жаркий ветер. Окончил десятилетку - на получении образования настаивала мать. Выпускной пришёлся на 1941 год.

Алексей Михайлович Пономарев родился 17 февраля 1922 года в семье рабочего-кузнеца, работавшего на лесопильных заводах в Царицыне. Когда речь заходила о детстве, то чаще всего Алексей Михайлович вспоминал огромные волжские разливы, степной жаркий ветер. Окончил десятилетку - на получении образования настаивала мать. Выпускной пришёлся на 1941 год.

После учебы работал на тех же лесопильных заводах, что и отец. Вскоре был призван в армию и зачислен курсантом в Сталинградское военное училище связи, из которого вышел в звании младшего лейтенанта. В 1942 году был направлен на Брянский фронт в 61-ю армию, где командовал взводом связи, участвовал в позиционных боях в районе Белёва.

Воюет совсем недолго - месяц. 3 июня 1942 года офицер Пономарев с несколькими солдатами тянет связь и попадает под минометный обстрел. Все погибают, в медсанбат приносят лишь полуживого Алексея - возможность унести его с поля боя появилась лишь вечером. Он получил многочисленные осколочные ранения — ноги, руки, также тяжело обожжены и ничего не видят глаза. На этом Отечественная война для него закончилась, на фронт он уже никогда не возвращался. Началась война за жизнь.

Едва придя в себя, Алексей Михайлович не согласился ампутировать ногу. Один из хирургов решился провести операцию и сохранить ногу, что было в тех условиях редкостью, поскольку некогда было об этом думать. Из полевого госпиталя Пономарев был отправлен в тыл. Несколько месяцев лечился в госпиталях, затем был направлен в Уральский военный округ в запасной полк связи, откуда по состоянию здоровья был демобилизован. После всего пережитого он очень не любил рассказывать про войну. Свою награду, орден Отечественной Войны второй степени, получил лишь в 1968 году.

В 1943 году Алексей Михайлович поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Пермского университета. Именно в Перми он познакомился со своей будущей женой – Мэри Давыдовной Мац, которая оказалась в городе после эвакуации из Киева.

В 1944 году перевелся на исторический факультет в Черновцах, так как там жила и работала его теща. Алексей перевозит сюда мать и младшего брата. Весной 1946 года в семье Алексея и Мэри Пономаревых случилось радостное событие – рождается первый ребенок, дочь Валентина. В 1948 году Алексей Михайлович закончил обучение в университете.

В 1949 году поступил в аспирантуру Института истории Украины АН УССР в Киеве. Научным руководителем его был видный историк, профессор В.А. Голобуцкий, ученик Б.Д. Грекова.

В 1953 году Алексей Михайлович Пономарев успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную истории промышленности Левобережной Украины второй половины XVIII в. С 1953 года преподавал в Черновицком университете, где проработал 20 лет. В 1956 году у него родился сын Владимир.

В 1972 году защитил уже докторскую диссертацию по теме «Мануфактурная промышленность Украины в XVIII в.: Левобережная Украина, Слобожанщина, Юг».

После долгих месяцев конфликтов с руководством, нервозности и даже ухудшившегося в результате этого здоровья, Алексей Михайлович принимает нелегкое решение о переходе в другой университет. В 1973 году он подает заявки на участие в конкурсах по замещению должности в нескольких вузах Советского Союза и выбор падает на недавно восстановившийся Ярославский университет. Возможно, симпатия к Ярославлю определялась ещё и тем, что город стоял на его любимой Волге. В 1974 году он переезжает в Ярославль и начинает работу в новом университете. Правда, обещанной первоначально кафедры он не получает, заведующим становится профессор Василий Сергеевич Флеров.

В начальные годы существования факультета из-за нехватки кадров Алексею Михайловичу пришлось разрабатывать и читать разнообразные курсы, в том числе по палеографии и этнографии. С расширением научного кругозора он все больше интересовался историографией. Подготовил немало пособий для студентов.

В течение четырех лет Алексей Михайлович Пономарев был деканом факультета истории и права, способствовал реорганизации его в отдельные юридический и исторический факультеты, а также становлению двух самостоятельных кафедр - отечественной и всеобщей истории.

Алексей Михайлович уделял большое внимание и общественной работе. Он возглавлял Ярославское отделение Общества охраны памятников истории и культуры, выступал с докладами на международных, всесоюзных и региональных конференциях, публиковал статьи в областных газетах. С момента создания при Ярославском университете Совета по защите кандидатских диссертаций А.М. Пономарев был членом совета, в Совете по защите докторских диссертаций являлся заместителем председателя.

За успехи в научной и преподавательской деятельности награжден орденом «Знак Почета» и тремя медалями.

В начале 1990-х годов Алексей Михайлович отходит от активной административной и преподавательской работы. Читает гораздо меньше курсов, через некоторое время оставляет и пост заведующего кафедрой. Несмотря на все ухудшающееся здоровье, ведет несколько аспирантов и докторантов, читает спецкурсы. Параллельно работает над книгой по истории Ярославского края.

Алексей Михайлович был одарен и художественным талантом. Он не только интересовался историей искусства, но и сам писал картины и стихи. До войны он даже хотел стать художником, самостоятельно научившись искусству. В Черновцах, в годы голодной молодости писал репродукции картин на продажу, разрабатывал эскизы оформления университета к праздникам, делал иллюстрации к диссертациям. Были картины не только на продажу, но и для души. А в семье хранится целый том отобранных им своих лучших стихов. В основном это лирические произведения, хотя любил он и эпиграммы. С годами появились и философские стихотворения. Не дожив месяца до своего 80-летия, после тяжелой болезни Алексей Михайлович скончался в начале 2002 года.

Авторитетный ученый, неутомимый труженик, воспитатель нескольких поколений историков, верный друг и товарищ — таким Алексей Михайлович Пономарев останется в памяти всех, кто его знал.

Благодарим за материал студентов исторического факультета ЯрГУ Степана Лебедева и Кирилл Хованова

К началу страницы